栄養管理科

所属長挨拶

栄養士長から

「市民の健康を守る自治体病院の使命を自覚し、医療チームの一員としての役割を果たし、市民に信頼される食事の提供と安全で快適な治療食を目指します」を理念とし、管理栄養士12名一丸となり日々の栄養管理、栄養指導等をおこなっております。 入院中の食事は、院内約束食事箋に基づいた病院食を提供しています。 栄養バランスのとれた食事はもちろんのこと、季節の食材や行事食を取り入れ、患者さんに喜んでいただけるような安全安心でおいしい食事の提供を心掛けています。 また入院中から退院まで栄養改善等サポートできるように、患者さんのニーズに配慮し、食事摂取量や身体状況・病態に応じて、個々に対応できるよう、より一層他職種と連携をとりながら栄養管理をしていきたいと思います。

栄養管理科概要・スタッフ構成

正職員 9名(栄養士長1名、主任栄養士3名、栄養士5名)会計年度職員 3名

栄養管理科基本方針

1. 病院における食事は、「治療の一環」である食事療法として提供する。

2. 患者のニーズに配慮し、患者サービスの向上をはかる。

3. 患者およびその家族に対し、食生活に対する知識の普及、啓蒙にあたる。

4. 食品の安全を確保し、衛生上の危害を防止する。

5. 業務は効率的、経済的に運営する。

6. チーム医療の一員として、職員個々が研鑽する。

7. 地域との連携をはかり、地域住民の健康増進に貢献する。

チーム医療への参画

(参加しているチーム・カンファレンス)

- NST(栄養サポートチーム)

- 褥瘡対策チーム

- 骨粗鬆症骨折リエゾンチーム

- SST(嚥下サポートチーム)

- 糖尿内分泌科カンファレンス

- 心臓血管外科・循環器科カンファレンス

- 緩和ケアカンファレンス

- 外科PEMカンファレンス

- 早期栄養リハカンファレンス

- 婦人科カンファレンス

- 腎移植チーム

認定資格保有人数

- NST専門療法士 5名

- 静脈経腸栄養(TNT-D)管理栄養士 1名

- 病態栄養認定管理栄養士 1名

- がん病態栄養専門管理栄養士 1名

- 日本糖尿病療養指導士 1名

- 青森糖尿病療養指導士 4名

- 骨粗鬆症リエゾンマネージャー 1名

管理栄養士になるには

当院在籍の栄養士は全員、管理栄養士の資格を取得しています。

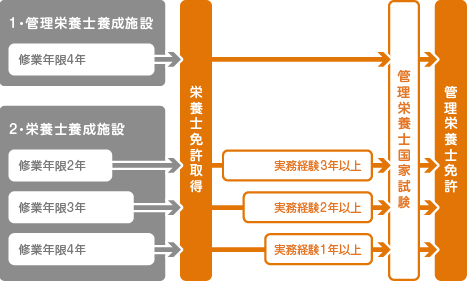

管理栄養士になるには、高校卒業後、管理栄養士養成課程もしくは栄養士養成課程のある大学、短期大学、専門学校に入学し、所定の単位を取得して卒業することが必要です。これらの学校は、管理栄養士養成施設、栄養士養成施設とよばれ、青森県内には5校あります。

管理栄養士養成施設、栄養士養成施設どちらにおいても、勉強する内容が多いことや実習があることなどから、夜間の学校や通信教育はありません。必ず昼間の学校に通う必要があります。

栄養士は、栄養士養成施設で学び卒業すると、都道府県知事の免許を受けて「栄養士」になることができます。

管理栄養士は、管理栄養士養成施設で学び、管理栄養士国家試験に合格し厚生労働大臣の免許を受けて「管理栄養士」になることができます。また、栄養士養成施設で学んだ人も、卒業後に栄養士として働き、管理栄養士国家試験に合格すると「管理栄養士」になることができます。

*栄養士養成施設での修業年数により、国家試験の受験に必要な働く年数は異なります。

業務内容・業務件数

入院中の食事・栄養管理について

入院中の食事は、厚生労働省の定めた基準を満たした食事を提供しています。

病態や身体状況、年齢等を考慮して食事の種類を選ぶことができるよう設定されています。

食事提供時間は、朝食7:30頃、昼食12:00頃、夕食18:00頃。

温冷配膳車により適時適温での食事提供を行っています。

摂食機能や嗜好に配慮した個別対応も行っています。

令和5年2月から日本摂食嚥下リハビリテーション学会分類2021に即した嚥下調整食の提供を開始しました。

常食・全粥食・エネルギーコントロール食では、週1~2回の選択食を実施しています。

ほぼ毎月1回は、カードを添えて行事食を提供しています。(ひな祭り、七夕、三社大祭など)

小児が対象の食種では、行事に合わせたおやつの提供を行うこともあります。

当院で出産された方には、お祝いの気持ちを込めてお祝い膳の提供を実施しています。2023年9月より内容を見直し、主食が選択できるようになりました。

緩和ケア病棟でのお食事

緩和ケア病棟のみ、食べたい時にいつでも食べられるシャーベッドやアイスクリーム、ゼリーなども常備しております。嗜好や気分に合わせて選べる食事として“ちょこっと食”(グラタンセットやお茶漬けセット、ケーキセットなど8種類)用意しております。

病棟訪問・嗜好調査

患者様の嗜好への配慮のため、年に2回の嗜好調査を実施しています。

昼食時に病棟へ訪問し、食事に対するご意見・ご要望を伺い、食事提供量や形態の調整、嗜好に合わせた食事提供に努めています。

栄養相談

集団教室

糖尿病教室として隔週月曜日に集団栄養指導を実施しています。

出産準備教室として月に2回の集団栄養指導を実施しています。

*感染症流行の場合は中止することもあります。

個別栄養相談

入院・外来患者さんに対し、栄養相談室やベッドサイドでの栄養相談を実施しています。 入退院支援センター(患者サポートセンター)ではアレルギー食物の確認や入院時の食事内容の調整等も行っています。 医師・看護師と共同して透析予防指導も実施しています。 隔月第2火曜・水曜日には透析センターでの栄養相談を実施しています。

個別指導実施病名一例

糖尿病、糖尿病性腎症、慢性腎臓病、透析、消化管術後、炎症性腸疾患、肝臓・胆嚢・膵臓疾患、心疾患、高血圧症、脂質異常症、肥満症、骨粗鬆症など栄養指導加算件数

| 集団栄養指導 実施件数 |

入院個別栄養指導 実施件数 |

外来個別栄養指導 実施件数 |

|

| 令和4年度 | – | 2751件 | 540件 |

| 令和5年度 | 68件 | 3314件 | 934件 |

早期栄養介入

ICU・救命救急センターでは、入室早期からの栄養管理のため、多職種と毎朝カンファレンスを実施しています。

NST(栄養サポートチーム)

NSTでは、医師・薬剤師・看護師・臨床検査技師等の他職種と協力し、低栄養状態改善に向けて患者さんの栄養サポートに努めています。

令和5年度NST介入実績

| 介入患者数 | 介入した診療科 | 介入疾患上位3位 |

| 82名 |

13科 (整形外科、消化器科、救命救急科、 心臓血管外科、外科など) |

1位 骨折 2位 化膿性脊髄炎 3位 がん |

栄養だより

毎月、栄養だよりを発行して院内に掲示し、栄養に関する情報提供をしています。

透析センターでは透析患者さんを対象とした栄養だよりを配布しています。